華創策略:地產能否打破杠鈴配置

炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!

來源:姚佩策略探索

報告要點

1、杠鈴策略的本質:地產拖累疊加內需相對疲弱,配置紅利、出海等與內需弱相關品種。

2、我們認為23年中已確認本輪地產政策拐點,從“房住不炒”轉向房地產發展新模式探索階段,24年是新政療效驗證期,但政策拐點到基本面改善需循序漸進。

3、本輪地產政策重在托底,而非創造新的增長引擎;在房地產未引發系統性風險前,地方政府的地產新模式嘗試必須考慮資金周轉及債務上限。

4、當前國內仍處于通過政策的落地來促進房地產企穩的過程之中,從地產鏈恢復傳導到內需的擴張可能需要足夠的等待。

5、杠鈴策略的宏觀背景未出現變化,紅利:23年A股創造自由現金流能力仍在改善;出海:近年來中企的觸角開始逐漸從歐美轉向亞非拉美等成本相對較低的地區。

6、市場從指數行情進入優選個股階段:自由現金流、困境反轉、出海

個股組合:高自由現金流回報率+低投入、高利潤分配股東比例組合;

困境反轉——低Capex+低庫存行業:上游資源品(貴金屬、水泥)、汽車(汽車零部件、商用車)、電子(光學光電子);

出海:汽車(摩托車、底盤與發動機、車身附件)、有色(鉬、其他金屬新材料)、電子(品牌消費電子、光學元件)等海外收入占比高且穩定、同時利潤率改善。

報告正文

一、地產新政或難打破杠鈴策略

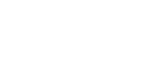

杠鈴策略的本質:地產拖累內需疲弱,配置紅利、出海等與內需弱相關品種。近兩年地產拖累疊加內需相對疲弱的背景下,投資者轉向杠鈴的兩端——一端是以紅利資產為代表的經濟弱相關品種;另一端是尋找出海方向的中國企業,試圖通過在海外找到新的增長點。2月初市場觸底反彈以來,多行業/主題輪漲,包括2月市場快速反彈期間TMT(人工智能、低空經濟、人形機器人)、3-4月震蕩行情中的紅利價值(有色、煤炭)、5月至今受益于新一輪地產政策的方向性轉變,地產鏈(房地產、建材、家電、銀行)領漲。近期交流中很多投資者關注:本輪地產寬松能否打破杠鈴策略?即認為當前是房地產政策拐點,未來隨著政策不斷落地,最終使得地產從過去兩年對經濟形成拖累,轉變為通過地產的恢復來拉動內需和消費,從而打破杠鈴策略。我們認為,基于1)當前杠鈴策略的宏觀背景仍然存在、2)房地產政策在拐點之后的療效仍需經歷較長的驗證期、以及3)當前地產政策更多是為托底而非期望其成為新的增長引擎,這一轉變短期內或難以實現。

二、23年是地產政策拐點,24年是新政療效驗證期

地產政策:18-22年“房住不炒”VS 23年至今“新模式”。我們認為早在23年中就確認了本輪地產政策拐點,在此之前是“房住不炒”的嚴監管階段(2018-2023):2017年底十九大報告明確“房住不炒”定位,此后多次黨政要都有提及。以23/7政治局會議為拐點,地產政策進入新模式探索階段。2023/7政治局會議重新定調房地產,明確指出“我國房地產市場供求關系發生重大變化,適時調整優化房地產政策,因城施策用好政策工具箱,更好滿足居民剛性和改善性住房需求”,同時不再提及“房住不炒”,標志著房地產政策出現拐點,此后優化房地產政策空間逐步打開。

政策拐點到基本面改善需循序漸進。17年底十九大報告明確“房住不炒”定位,18-23年“房住不炒”政策的落地經歷兩個階段:1)不作為短期寬松手段:2018/7政治局會議提出“堅決遏制房價上漲”,此后2019/7政治局會議再提“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”;2)糾偏三高模式:2020/8央行、銀保監會等機構針對房地產企業提出“三道紅線”,到2021年房地產政策的量價監管效果才逐步顯現。對比之下,本輪房地產政策同樣經歷類似的過程,從2023/7政治局會議重新定調房地產,房地產發展進入新模式探索階段以來,相應的政策也呈現出漸進式落地。過去一年圍繞“三大工程”政策密集推出,但地產基本面仍處下行區間,今年4月政治局會議以來,地產政策的重心從“三大工程”開始轉向收儲、全面放松限購為標志的新模式。

本輪地產政策重在托底,而非創造新的增長引擎。顯而易見的是,本輪的房地產政策重在托底,最為明顯的標志即過去兩年以保交樓為主的底線政策,其目的是通過保項目來防止房地產風險向民生領域擴散。伯南克在《極速應對》回憶08年次貸危機時提到“消防員撲滅一場兇猛火災時通常會浪費大量的水,這是可以接受的”、“出于對住房危機演變和正確政策應對的不確定、對金融市場脆弱性的巨大擔憂,以及對直接救助房主的政治可行性的判斷,美國兩屆政府均采取了過于溫和的做法,事后看沒有達到危機所需的力度”。我們認為在中國房地產未引發系統性風險前,地方政府的地產新模式嘗試必須考慮資金周轉及債務上限,例如當前地方在推動收儲存量房時,仍會考慮項目成本和收益的匹配度。

三、地產到內需的傳導——價格、EPS是核心變化

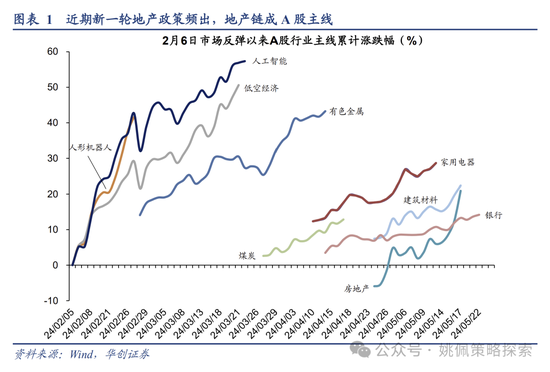

地產鏈恢復傳導到內需擴張仍需經歷足夠的等待。倘若房地產的恢復能夠打破杠鈴策略,那么對應的是本輪以收儲為代表的房地產新模式在各地得到有效推廣,使得房地產的量和價格出現企穩恢復,從而帶動房地產的信用擴張;而房地產的信用擴張將帶動貨幣的擴張,使得價格出現抬升,最終通過提升居民收入端和消費端的預期,形成內需的回暖。截至目前,本輪行情更多則是呈現出地產鏈修復估值式的上漲,而與價格和業績敏感性更高的、以食品飲料、醫藥、制造業為代表的核心資產漲幅則較為一般,本質上是因為當前國內仍處于通過政策的落地來促進房地產企穩的過程之中,因此當前不論是M1、PPI、企業業績、居民的收入和消費都仍處于底部盤整階段,從地產鏈恢復傳導到內需的擴張可能需要足夠的等待。

四、杠鈴策略的宏觀背景未出現變化

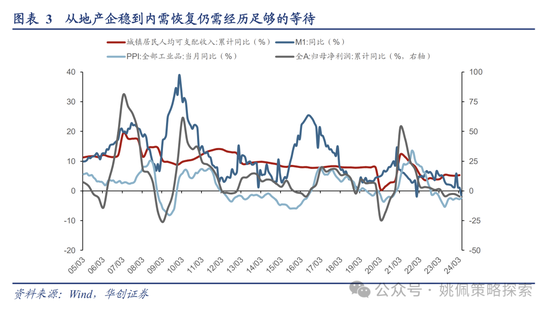

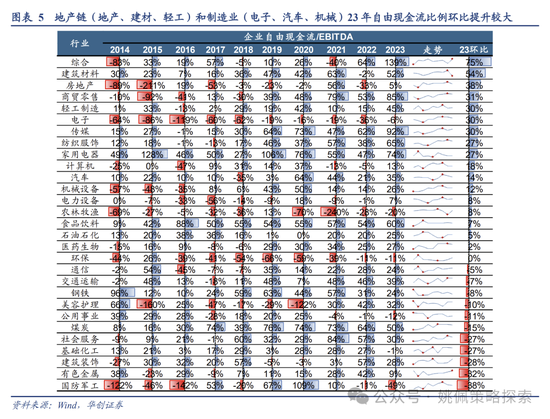

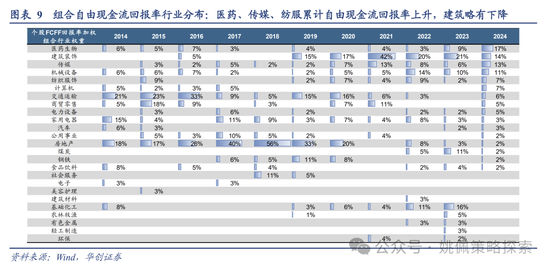

紅利的本質:企業的現金支配能力——自由現金流。紅利的本質是企業的現金支配能力——自由現金流。可喜的是23年A股創造自由現金流能力仍在改善,每100塊利潤(EBITDA)創造了23塊的自由現金流,這不僅源于資本開支的降低,也包括凈營運資本的反向節約,存量經濟下企業的資本利用效率在提升。從2023年報數據來看,關注兩條主線:1、底倉品種重視FCFF長期優秀的消費:家電對材料款占用進一步增厚現金流;傳媒下游復蘇疊加遞延所得稅確認增厚現金流;紡服細分均處于被動消化庫存階段;食飲仍展現長期穩定的經營周期;商貿零售由多年擴張轉向主動消化庫存;煤炭盈利周期高點回落、資本開支上行擠壓現金流空間。2、彈性品種關注地產鏈FCFF環比改善:建材與輕工現金流增厚源于弱需求主動去庫&降開支;地產股現金流改善源于庫存跌價及連續兩年顯著主動去庫;電子現金流改善源于庫存顯著降低。

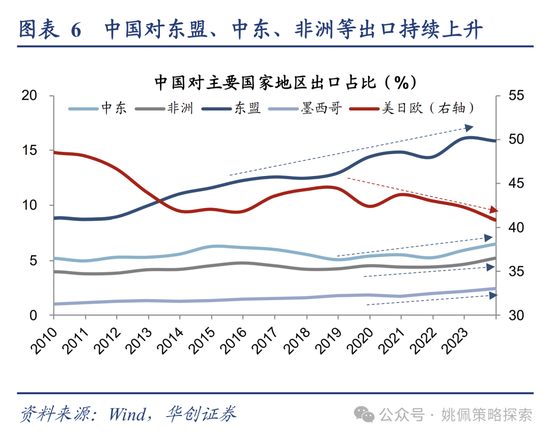

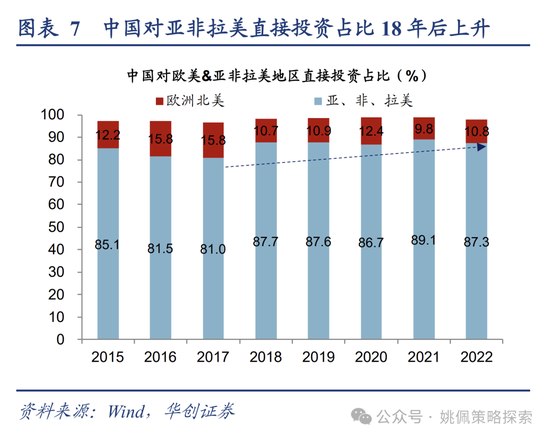

出海:內外增長環境變化后,通過尋找更低的成本帶來更高的增速。企業出海則是更長期的變化,由于內外增長環境變化,內需疲弱之下,近年來中國企業普遍將目光投向海外,一方面謀求產品出口,另一方面直接進行海外投資;通過尋找海外更低的成本,從而帶來更高的增速。目前來看,企業出海的邏輯也并未改變,近年來中企的觸角開始逐漸從歐美轉向亞非拉美等成本相對較低的地區:2018-2023年,中國對中東、非洲、東盟、墨西哥出口合計占比從24%上升至30%,增幅6 pct,尤其我國對東盟出口占比2023年達到15.9%,已經超過美國15%;同時,2018年后中國對亞非拉美地區直接投資占比持續上行,其中東盟和拉丁美洲是主要的增量貢獻來源,東盟從19年9.5%升至21年11.4%,拉美則從4.7%升至10%。

五、市場從指數行情進入優選個股階段:自由現金流、困境反轉、出海

維持杠鈴配置的思路,轉向配置優選個股。我們在前期報告《業績與估值的十字路口》中提到,經歷年初估值推動的上漲之后,短期可能需要盤整來等待業績的確認,空中加油的關鍵在于通脹回升帶來的EPS提升。而在當前價格水平尚未出現顯著改善,業績回暖仍需耐心等待的情況下,我們維持年內偏震蕩的看法。配置上來看,我們仍然維持杠鈴配置的思路,同時由于當前多數寬基指數估值已修復至中樞水平,我們建議將配置重心轉向優選個股的思路:

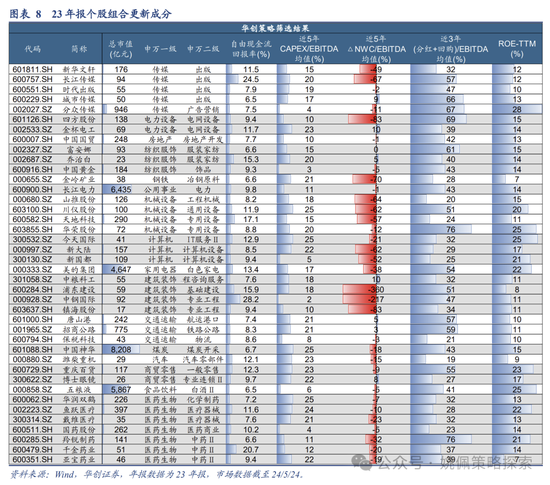

個股組合:高自由現金流回報率+低投入、高利潤分配股東比例組合。基于此前報告《紅利背后的自由現金流資產——自由現金流資產系列2》提出的個股組合:

1、年度自由現金流回報率>全市場80%分位;

2、近3年分紅+回購比例均值>全市場70%分位;

3、近5年資本開支比例均值<全市場30%分位;

4、近5年凈營運資本增加比例均值<全市場50%分位;

5、最新年報ROE相比近5年高點變化比例>-20%。

而相較于觀察自由流通市值權重分布,觀察歷史上組合內成分自由現金流回報率的分布,更能清晰看出組合對于行業選擇的歷史變遷。從最新分布領先行業來看,醫藥、傳媒、紡服累計自由現金流回報率上升,建筑略有下降。

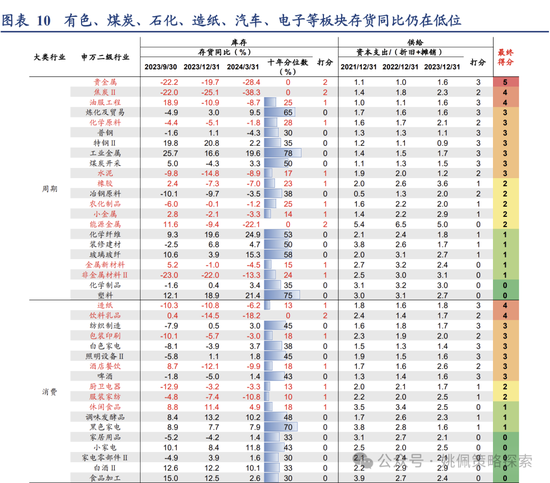

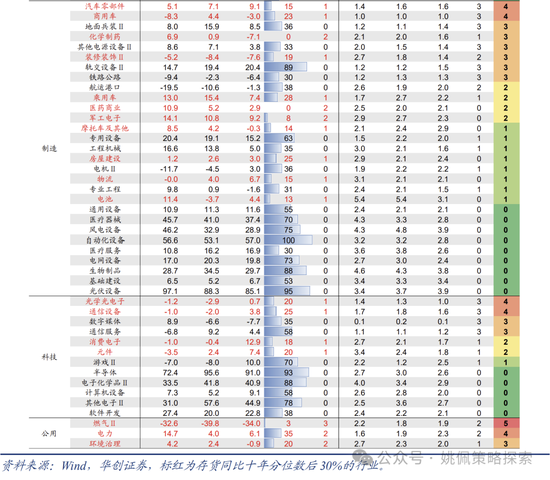

困境反轉——低Capex+低庫存行業:上游資源品(貴金屬、水泥)、汽車(汽車零部件、商用車)、電子(光學光電子)。從上市公司24Q1的數據視角篩選:庫存相對較低——存貨同比十年分位數后30%;供給持續緊張——近三年資本支出/(折舊+攤銷)比例均小于2,篩選申萬二級行業,主要集中在景氣度向好的汽車(汽車零部件、商用車)、電子(光學光電子)、以及供給偏緊的上游資源品(貴金屬、煤炭、油服工程)等:

1、總得分5分:貴金屬、燃氣;

2、總得分4分:焦炭、油服工程、造紙、飲料乳品、汽車零部件、商用車、光學光電子、通信設備、電力。

打分標準:

1、低庫存:截至24Q1行業存貨同比處過去10年10%分位以下得2分,10%-30%分位得1分,高于30%分位不得分。

2、過去三年供給偏緊:取21年、22年、23年各行業資本支出/(折舊+攤銷)作為衡量行業產能擴張強度,打分機制為小于2得1分,若過去三年資本支出/(折舊+攤銷)均小于2,則該行業供給端得3分。

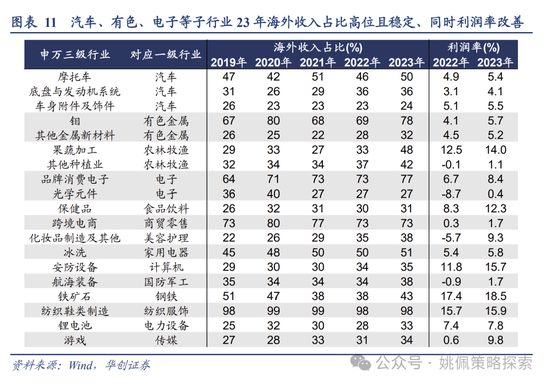

出海:汽車(摩托車、底盤與發動機、車身附件)、有色(鉬、其他金屬新材料)、電子(品牌消費電子、光學元件)等海外收入占比高且穩定、同時利潤率改善。華創策略前期報告《去羅馬的路不止一條:出海路徑圖鑒》中指出,企業出海過程中,利潤率比收入更重要,即相對成功的出海路徑不僅要實現海外收入占比提升、凈利潤率也需要同步提升,在股價上才能獲得較為明顯的超額收益。從這一視角下,我們根據23年報梳理海外收入占比高且穩定(近5年均超20%、且23年較22年不降)、同時利潤率較22年改善的三級細分行業,以消費行業居多,主要分布于汽車(摩托車、底盤與發動機、車身附件)、有色(鉬、其他金屬新材料)、電子(品牌消費電子、光學元件)、食品飲料(保健品)、計算機(安防設備)等行業中。

標簽: 杠鈴

相關文章

發表評論